ユキミ物語その3〜お客様の私小説より

この写真をご依頼くださった彼女が最近、

彼が亡くなるまで一緒に過ごしたストーリーを

小説のように文章化してくれました。

この撮影についても

長文に渡って熱を帯びた文章で書かれていて、

私は涙した。

フォトグラファーとしての自分の佇まいを

こんなにも客観的に知る機会はなかったからだ。

彼女から許可をいただき、

掲載させてもらうことにしました。

(ほぼ原文のままです)

【行美と過ごした1カ月間】

(十)二人の愛を写真に遺す

(その3)アーティストの会話

撮影の後、行美は1人のアーティストとしてのエミ子に対し、自分自身の根幹をなす芸術論を静かに語り始めたようだった。

少し席を外していた私は遠い声にキーワードを拾って、

「あ、またいつもの話だな」と思ったのだが、

それはいつものように静かな語り口の中にもだんだんと静かな熱を帯び、次々に繰り広げられるのだった。

部屋に戻ると、エミ子は時々相槌を打ちながらじっと耳を傾けていた。

その様子は、私が初めて行美からそういう話を聞かされた時と可笑しいほど同じであった。

話の主題は、人類の歴史の中における文化芸術の位置づけと、社会経済との関係についてであり、

そこで必ず出てくる名前はミケランジェロと千利休であった。

また、東洋の「思想」と西洋の「思索」についてもよく話していた。

しかし行美は、難しい話を相手に分かりやすく話すという能力には欠けるのか、

ただ自分の思考回路でのみ話すので、どんなに一所懸命聞こうとしても、

だいたい話の2割くらいしか言っていることがわからないのが常であった。

きっとエミ子も頭の中を疑問符でいっぱいにしながら聞いてくれているのだろうなと思った。

行美は、芸術を志す人とこういう話を共有することを心から求めていた。

その話しぶりは、自分がどれだけよくこの世界を把握しているのかをひけらかしたいようには見えなかった。

どんなに体調が悪くとも、それすら忘れて夢中になって語ってしまうほどに、

このテーマは行美のアイデンティティの根幹であり、存在理由そのものなのだろう。

実際、この日の体調はとても悪かった。

輸血をしなければ白血病由来の貧血がどんどん進行してしまう病状にあって、

退院から一週間近くが経ち、明日が受診日というこの日は貧血状態が極まっていたのである。

前日にマユミが貸してくれた足湯器は、行美の脚の痛みを和らげてくれたものの、

血小板が極度に低下した体に血液循環を促すことはかえって全身に皮下出血を起こしてしまい、

行美を不安にさせた。

にもかかわらず、撮影の間も芸術論を語っているときも、

行美は体調が悪いそぶりを全く見せず、むしろ本人も病気のことをこのときだけは忘れて過ごせていたようだった。

「エミ子さんに作品を見てもらう?」

せっかくこんな話をしているので、私は行美に聞いてみた。

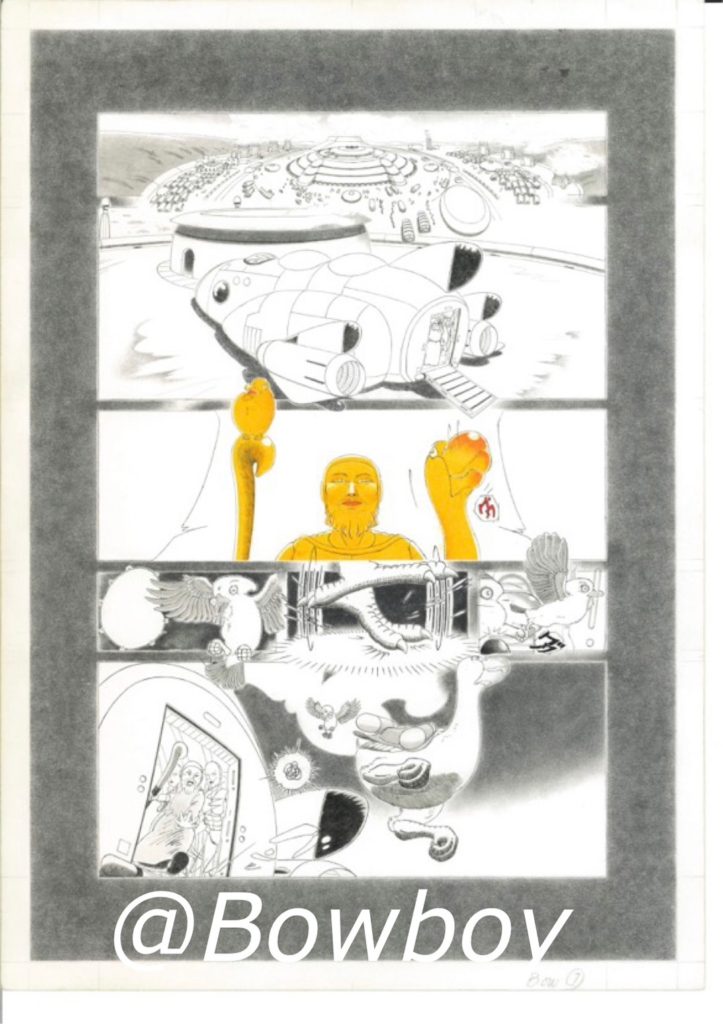

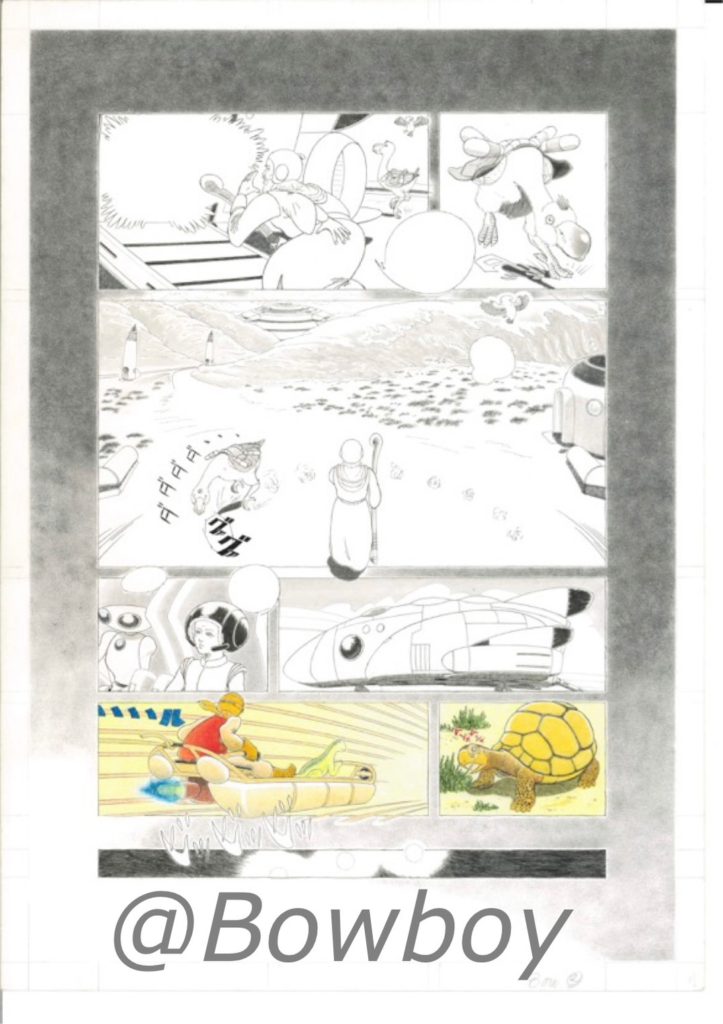

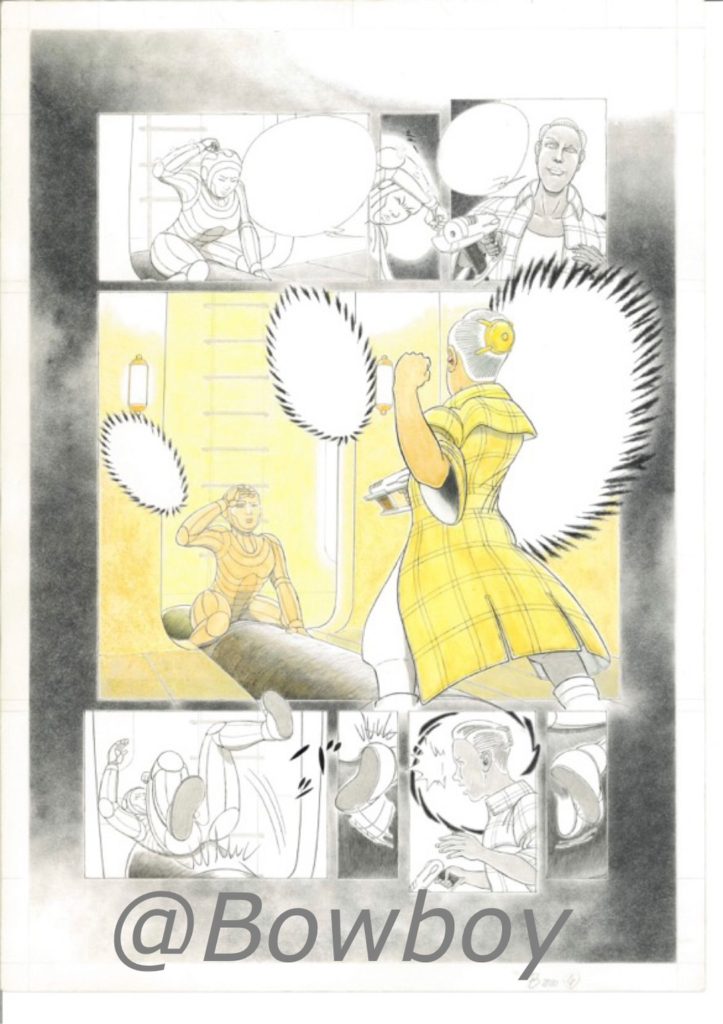

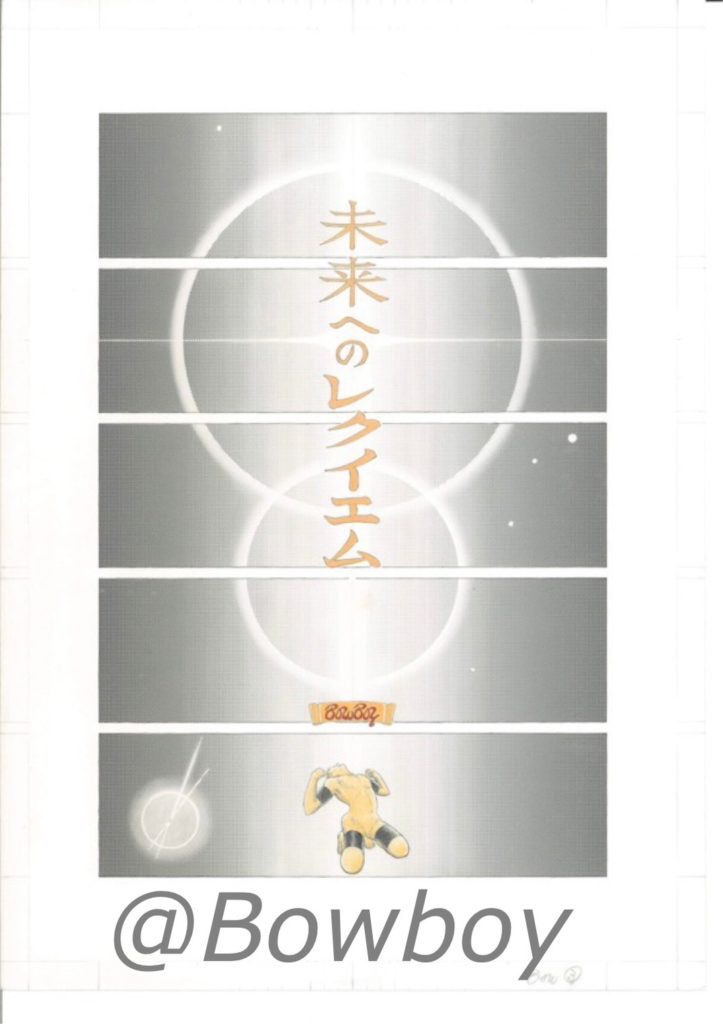

行美が熱心に取り組んでいた未完成の漫画原稿は、

家族である弟と私にしか見せたことがなかった。

弟に関しては、弟のいる前でも原稿を描いていたということであり、

弟は兄の作品に全く興味を示さなかったため特に見せてはいないようだった。

その他は、親戚にすら漫画を描いていること自体を隠していて、私に対しても

「誰にも言うなよ!」

と釘を刺すほどであった。

誰にも言わずにこっそり原稿を描いて、完成したときに世間をあっと驚かせたい野望と、

この歳まで作品を発表してこなかった男の意地というものもあったのだろうか。

しかし今の行美は、この原稿を完成させて発表することはもうできないということを悟っていた。

「見たい人には誰でも見せていいんだよ。」

と言いながら、行美はエミ子に原稿を手渡した。

エミ子は畳に正座して、興味深そうにそれをめくった。

まだネームの入っていない漫画原稿を見ても、

そこからあらすじを読み取ることは困難なのだが、

行美の絵の緻密さに上げた感嘆の声は、彼女の素直な驚きのように見えた。

エミ子は行美が生前に未完成の原稿を見せた2人目の、

そして最後の人となった。

続く